« Où allons-nous ? Droit dans le mur. Nous sommes à bord d’un bolide sans pilote, sans marche arrière et sans frein, qui va se fracasser contre les limites de la planète », écrit Serge Latouche, professeur d’économie et théoricien écologiste. Mais il ne suffit pas que certains le sachent pour que les choses bougent. Une idée juste, pour se construire et s’incarner, doit trouver les voies de sa réalisation auprès du grand nombre : comment, dès lors, toucher puis mobiliser la population sur un sujet parfois aride et trop souvent incompris ? C’est ce dont nous parlons avec Vincent Liegey, porte-parole du Parti pour la décroissance et coauteur du livre Un projet de décroissance. Le temps presse, répète-t-il, ne laissant guère de choix : ce sera la décroissance choisie ou la barbarie généralisée.

« Où allons-nous ? Droit dans le mur. Nous sommes à bord d’un bolide sans pilote, sans marche arrière et sans frein, qui va se fracasser contre les limites de la planète », écrit Serge Latouche, professeur d’économie et théoricien écologiste. Mais il ne suffit pas que certains le sachent pour que les choses bougent. Une idée juste, pour se construire et s’incarner, doit trouver les voies de sa réalisation auprès du grand nombre : comment, dès lors, toucher puis mobiliser la population sur un sujet parfois aride et trop souvent incompris ? C’est ce dont nous parlons avec Vincent Liegey, porte-parole du Parti pour la décroissance et coauteur du livre Un projet de décroissance. Le temps presse, répète-t-il, ne laissant guère de choix : ce sera la décroissance choisie ou la barbarie généralisée.

Plutôt que de chercher à convaincre, avec des arguments rationnels propres à toute démarche militante, vous prônez le « faire ». La contagion par l’exemple, donc. Cela porte-il ses fruits, en dehors du cercle de ses proches ?

Nous ne cherchons plus à convaincre, mais souhaitons susciter du débat, des réactions, du dialogue, des réflexions. Je pense que l’on ne convainc presque jamais personne de quoi que ce soit, encore moins en essayant de convaincre. D’où l’importance de nos réflexions autour de notre manière de communiquer, de dialoguer, de se comporter avec son entourage, ses amis, sa famille. Nos analyses et nos idées sont tellement en rupture avec notre quotidien, autant qu’avec l’imaginaire dominant, qu’il est important de cultiver notre radicalité en évitant de tomber dans des formes d’extrémisme ou d’entre-soi. La radicalité, c’est-à-dire aborder les problèmes à la racine, amène cohérence et solidité à nos réflexions. Par contre, s’enfermer dans une analyse rationnelle radicale autour de questions comme les limites physiques à la croissance ou l’effondrement bloquent le dialogue. À travers d’autres formes de communication, d’autres espaces de rencontre, notamment par l’exemple, on peut ouvrir à d’autres cercles nos réflexions. Il y a autant de chemins vers la Décroissance que d’objectrices et d’objecteurs de croissance. Ainsi, la « contagion par exemple » est complémentaire des arguments rationnels. De plus, et c’est une grande force de la Décroissance, lier la pratique à la théorie permet de renforcer à la fois la justesse de nos théories, la cohérence des expérimentations et aussi la crédibilité du projet. De même, la pratique individuelle et collective nous apprend l’humilité et la patience. Notre projet porte en lui l’ambition d’un changement paradigmatique qui représente un long chemin fait d’embûches, d’errements, d’expérimentations, d’apprentissages. Donc, oui, susciter du débat à travers différentes formes et niveaux permet de sortir de l’entre-soi et participe à cet essaimage de graines : mieux comprendre les défis, diffuser des idées et des propositions, se rencontrer et recréer du lien, ramener de l’espoir, s’ouvrir l’esprit et se réapproprier de l’utopie, se réapproprier et créer de nouveaux outils pour produire et échanger, mais aussi vivre ensemble. C’est à travers cet essaimage que l’on espère minimiser les violences, les barbaries en cours et à venir, en dépassant nos petits cercles.

Mais avoir raison ne suffit pas pour gagner, rappelez-vous parfois. Comment transformer la vérité — du moins la vôtre —, c’est-à-dire l’Idée, en force matérielle capable de mobiliser le très grand nombre ?

« C’est à travers cet essaimage que l’on espère minimiser les violences, les barbaries en cours et à venir, en dépassant nos petits cercles. »

Dans une première phase, la pensée de la Décroissance s’est d’abord concentrée sur la critique de notre modèle de société : la déconstruction du paradigme du développement, du « toujours plus », de la croissance, du mythe du progrès et de ses limites. Moi le premier, étant ingénieur de formation, je me suis retrouvé dans cette impasse consistant à rabâcher toujours plus fort que l’on va dans le mur, pour des raisons physiques et énergétiques objectives et évidentes. Ce fut contre-productif aussi bien pour moi, cela me rendait dépressif, catastrophiste et donc peu audible pour mes interlocuteurs qui, déjà pris dans une société très anxiogène, ne souhaitaient pas rajouter encore plus de maux à leur vie et préféraient s’enfermer dans le déni. Dans un deuxième temps, le mouvement de la Décroissance s’est engagé dans le projet, avec par exemple notre ouvrage collectif Un projet de Décroissance ; nos réflexions ont porté sur quelles stratégies de transformation adopter autour de la masse critique, l’essaimage, les quatre niveaux politiques de la Décroissance. De plus, beaucoup d’entre nous ont commencé à consacrer une part plus grande de leur temps aux expérimentations concrètes. Si bien qu’aujourd’hui, par rapport à il y a quatre ou cinq ans, la Décroissance est plutôt bien accueillie dans les débats, les discussions. Elle arrive avec une narration plus ancrée dans le faire, les solutions, l’espoir, en essayant pour autant de ne pas perdre sa dimension radicale et empêcheuse de penser en rond.

Je me fais souvent reprocher mon optimisme, que je souhaite autoréalisateur, avec des formules comme « la transition est en marche ». Je l’assume et pense arriver à ouvrir du débat, du dialogue, de manière beaucoup plus efficace à travers cette approche et amener des pensées radicales comme l’annulation des dettes publiques, le revenu maximal acceptable, la remise en question du droit de propriété quand celui-ci va à l’encontre de l’intérêt général, la fin de l’emploi, etc. Par contre, je reconnais, et c’est la critique que l’on pourrait faire à des films comme Demain ou Sacrée croissance que, souvent, la radicalité enmatière de transformation n’est pas totalement perçue, ni comprise, en terme d’impact réel sur nos besoins, nos consommations, nos interactions, nos imaginaires. Le projet de Décroissance, bien que désirable, signifie aussi une remise en cause individuelle et collective majeure, en particulier de beaucoup de nos habitudes et aussi de nos illusions de confort, de liberté de consommer. Comme je l’écrivais dans une chronique, avoir raison tout seul, c’est avoir tort. L’enjeu est vraiment d’essayer de trouver un juste équilibre entre expliquer notre radicalité, amener des messages que l’on préfère mettre sous le tapis, et rester audible. Avoir raison, mais pas seuls.

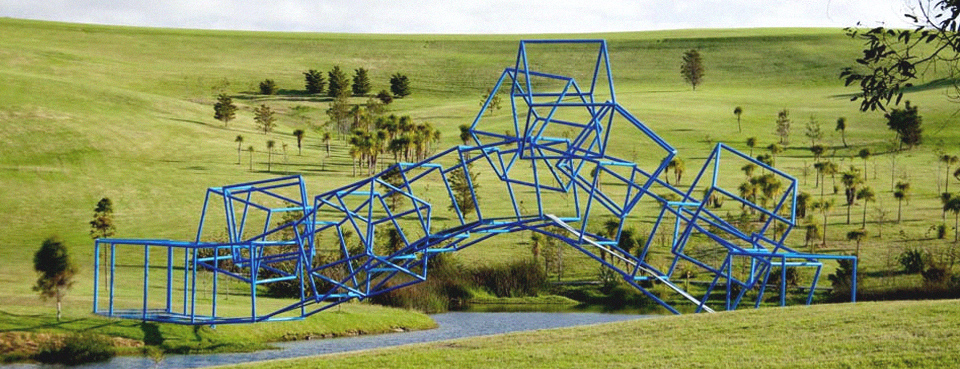

Anish Kapoor, Dismemberment Site I, 2009 (© Jos Wheeler)

Vous parlez de « logique suicidaire » consciente pour désigner notre mode de vie productiviste. Un suicide est pourtant un acte décidé, mûri, voulu ; or, si nous saccageons l’écosystème, c’est parce que nous pensons au contraire que nous n’allons pas en mourir et que nous nous débrouillerons toujours à vivre ainsi. Le manque d’intérêt pour l’écologie ne vient-il pas plutôt du fait que bien peu de gens ont le sentiment de se passer une corde au cou ?

Nos sociétés scientistes, sociétés dites du progrès, sont malheureusement animées par une pulsion de mort, comme le rappelait très justement notre défunt compagnon de route Bernard Maris. Le capitalisme et la Croissance sont l’illusion d’arriver à s’acheter l’immortalité à travers cette accumulation toujours plus grande de biens et d’argent. En s’émancipant des religions, nous sommes retombés dans une autre croyance : celle de l’Homme capable de s’extirper de la nature, de la dominer. On en arrive à cette contradiction folle où, au nom d’un avenir meilleur, on détruit totalement, d’un point de vue environnemental mais aussi humain, culturel et social, les conditions de vie des générations futures. Presque toutes les civilisations se sont organisées, ont créé des traditions, des coutumes, des dynamiques collectives permettant aux générations futures, et en premier lieu les enfants, d’avoir des conditions de vie sécurisées. Nous sommes la civilisation la plus riche de l’Histoire d’un point de vue matériel, qui plus est en dépassant les seuils acceptables ; et pourtant les jeunes sont sans espoir et, pire encore, les générations suivantes risquent de faire face à des défis énormes aussi bien environnementaux (sols morts d’un point de vue biologique) que techniques (gestion du risque nucléaire et de ses déchets, par exemple). Il s’agit bien là d’une logique suicidaire. Peut-être fut-elle inconsciente, inconsidérée au départ, avec cette croyance au progrès technique à travers la révolution industrielle, menant à la perte de sens des limites et à la démesure, avec l’accès à une énergie surabondante grâce au pétrole. Aujourd’hui, elle devient impardonnable puisque nous en avons pris connaissance : toutes les informations sont là ! Contrairement à d’autres civilisations qui se sont effondrées, la vraie question est de savoir si nous serons capables, en particulier nos élites, oligarchies qui profitent du système, de sortir de ces dynamiques autodestructrices à temps. C’est l’enjeu de la Décroissance, enjeu notamment représenté par nos slogans : « Décroissance choisie ou récession subie », « Décroissance ou barbarie »…

Notre rapport au temps fait partie de vos questionnements. Ralentir. Reprendre goût aux longues durées. Mais penser à ce pas de côté, avant même de le mettre en pratique, est-ce encore matériellement possible au regard de nos rythmes quotidiens (et, qui plus est, urbains) ? Le capitalisme, comme « fait social total », n’a-t-il pas définitivement transformé le temps en une denrée rare ?

« En s’émancipant des religions, nous sommes retombés dans une autre croyance : celle de l’Homme capable de s’extirper de la nature, de la dominer. »

Nous faisons là aussi face à une autre contradiction majeure du progrès. Là où les avancées technologiques devaient nous libérer davantage de temps libre, nous assistons exactement au contraire ! C’est ce que dénonçait déjà Nicholas Georgescu-Roegen avec « le cyclondrome du rasoir » « qui consiste à se raser plus vite afin d’avoir plus de temps pour travailler à un appareil qui rase plus vite encore, et ainsi de suite à l’infini ». Le rasoir du XXIe siècle, ce sont les écrans et l’Internet. Je suis moi-même totalement pris dans le piège d’être toujours connecté, avec le sentiment de stress permanent qui va avec. C’est aussi l’absurdité du toujours plus vite qui nous fais vivre toujours plus loin, et donc de la non efficacité de lavitesse généralisée. On dépasse presque partout les seuils de contre-productivité des technologies qui, au lieu de nous permettre de nous émanciper, nous asservissent toujours plus ! Le temps est devenu une denrée tellement rare que l’on ne sait plus quoi en faire lorsqu’on en a. Ou, pire, on culpabilise d’en profiter… Nous devons individuellement et collectivement, là aussi, nous désintoxiquer de ces dynamiques de l’hyperactivité, de l’hyperstimulation, et apprendre à se déconnecter pour vivre simplement, lentement et « convivialement ». Je suis personnellement en cure de désintoxication, douce mais réjouissante… mais la marge de progression est encore grande !

Vous soulignez les multiples enjeux qu’englobe le projet décroissant : vous rappelez l’importance de les « connecter » entre eux. Y a-t-il néanmoins un centre, un moteur, une colonne vertébrale ?

En effet, il me semble que l’un des problèmes fondamentaux dans la compréhension de nos sociétés est lié au partitionnement des sciences, ce qui nous permet de construire des outils aussi puissants qu’un téléphone dit « intelligent » et d’être incapables d’en mesurer l’impact psychologique, social ou culturel sur nous-mêmes et nos sociétés. De même, et c’est ce que permet cette approche multidimensionelle et interdisciplinaire qu’est la Décroissance, nous n’arrivons plus à comprendre nos sociétés dans leur globalité. Tout devient technique. Ainsi, on va parler des problèmes environnementaux et de COP21, en soulignant l’importance de produire moins et mieux, sans poser la question de notre modèle économique et de la centralité du « toujours plus » dans nos cultures. Ensuite, on va parler de la « crise de la dette », du chômage, de l’absence de croissance, sans faire le lien, ni avec le sens de ce que l’on produit et comment, et encore moins avec les enjeux environnementaux. On en arrive à des solutions schizophrènes, absurdes et dangereuses, comme la « croissance verte ». Et ce qui au départ devrait nous amener à un questionnement sur le sens de nos vies, sur comment repenser la soutenabilité ou la démocratie, nous amène finalement à trouver des rustines techniques et contradictoires avec des nouvelles technologies vertes, des plans d’austérité, pour finalement nous étonner de la crise démocratique et de la montée des populismes, du discrédit de nos institutions et de nos élites politiques… Donc, il faut reconnecter les points de réflexion, comprendre que toutes ces questions sont intimement liées. C’est la seule voie pertinente et capable d’apporter des solutions à la fois désirables et soutenables, c’est la seule voie cohérente et juste. Par contre, et c’est la force d’une telle démarche, tout ne se vaut pas. C’est pourquoi nous mettons au cœur de nos réflexions — et c’est un choix politique — la démocratie, la non-violence, le dialogue, l’égalité, la dimension émancipatrice, ou encore la convivialité, le bien-être, le sens. Ainsi, nous rejetons toute dérive éco-fascisante. Par exemple, poser la question démographique comme une question technique amènerait à une gestion technique terrifiante et inhumaine d’un problème complexe. Alors qu’aborder cette question de manière multidimensionnelle débouche sur des propositions comme le revenu de base ou la dotation inconditionnelle d’autonomie comme outil d’émancipation des femmes afin de trouver des équilibres choisis en terme de natalité. De même, construire uniquement des solutions techniques, aussi bien sociales qu’économiques, sans prendre en compte l’humain, sa psychologie et les dynamiques sociales, les représentations, les perceptions qui l’accompagnent, dans leur complexité, pourrait mener à des formes de totalitarisme comme le siècle précédent en a connu.

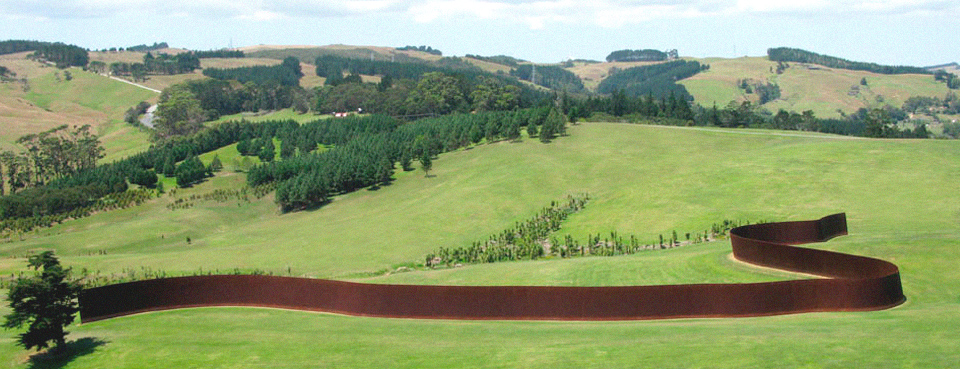

Richard Serra, « Te Tuhirangi Contour » 1999/2001

La décroissance et l’écologie radicale ne sont pas l’apanage du socialisme et des espaces de contestation émancipateurs. Paul Ariès se montre implacable envers les courants de la décroissance « de droite », en estimant qu’il n’a rien à faire avec eux*. Partagez-vous cette ligne morale et politique ?

Comme Paul Ariès, nous rejetons toutes formes de repli dites identitaires, de xénophobie, de racisme et aussi toutes formes de sectarisme ou d’incitation à la violence. Toutefois, évoluant depuis une dizaine d’années dans le mouvement de la Décroissance, force est de reconnaître que, de la France à l’international, je n’ai jamais rencontré de décroissants dits « de droite », encore moins d’extrême droite. C’est également ce qui ressort d’une étude sociologique faite sur un échantillon représentatif des participants de la Conférence internationale sur la Décroissance, à Leipzig en 2014. Par contre, dans beaucoup d’autres courants politiques, le repli nationaliste en ces périodes anxiogènes de doutes, de souffrances, est plus que jamais présent, malheureusement aussi bien à gauche qu’à droite. C’est pourquoi nous insistons sur la dimension d’ouverture dans nos réflexions centrales autour de la relocalisation. Nous avons même ouvertement posé la question des risques d’une notion comme le protectionnisme dans un texte publié sur BastaMag, où l’on explique aussi ce que l’on entend par « relocalisation ouverte ». Enfin, la Décroissance s’inscrit dans une tradition politique de gauche et pose la question du dépassement d’un certain nombre de concepts historiques de la gauche, sans pour autant casser tout repère idéologique.

Vous faites partie du conseil national du PPLD, le Parti pour la décroissance. Pourquoi préférer ce terme à celui d’« écosocialisme » ?

« Nous devons décoloniser notre imaginaire unitaire, centralisateur, et cultiver la diversité des mouvements, des slogans, des narrations. »

Je crois que les termes d’écosocialisme et de Décroissance sont complémentaires. On pourrait ajouter beaucoup d’autres slogans, mais aussi de stratégies qui sont complémentaires, comme la sobriété heureuse, la transition, l’écologie politique, « On vaut mieux que ça », l’autonomie ou la convivialité, etc. Là aussi, nous devons décoloniser notre imaginaire unitaire, centralisateur, et cultiver la diversité des mouvements, des slogans, des narrations. Ainsi, je me sens très bien avec le terme de Décroissance sans pour autant penser que ce soit une fin en soi, et encore moins vouloir l’imposer de manière large. Mais avec d’autres, ce terme joue son rôle, en particulier de poil à gratter idéologique.

Mais pensez-vous que ce mot, au regard de l’impact positif qui entoure la notion de « croissance » dans le sens commun, soit stratégiquement pertinent pour rassembler le plus largement possible ?

C’est l’une des critiques régulières faite au terme Décroissance. Cette critique rejaillit de manière cyclique au sein même du mouvement de la Décroissance. Je la partage, mais ne pense pas que ce soit une tare, au contraire, et ce, pour au moins deux raisons. La première, liée au fait que la notion de croissance attire, est que nous vivons dans des sociétés toxicodépendantes au « toujours plus ». « Plus » est systématiquement perçu comme « mieux ». Avec notre slogan provocateur, pensé comme «mot obus », on participe à cette lente désintoxication à travers ce que l’on appelle la « décolonisation de nos imaginaires ». Il serait illusoire de croire ce chemin rapide et facile. Il s’agit d’un long processus individuel, collectif et politique où, si le termeDécroissance semble au départ véhiculer quelque chose de négatif, au fil de lectures, discussions, réflexions et expérimentations, il prend une saveur désirable et signifie de plus en plus sens, bien-être, mesure, convivialité, démocratie, autonomie, etc. La deuxième raison est que la dimension radicale (mais non extrémiste) de la pensée de la Décroissance se retrouve aussi dans son terme, ce qui évite beaucoup d’ambiguïtés. Dans une société dominée par la publicité, la communication, il sera plus difficile de vider de son contenu, de son sens, le terme Décroissance, que d’autres notions comme le développement durable, le bio, le fair-trade ou encore toutes les saloperies que l’on nous vend à la sauce verte, « soutenable », etc.

On parle de plus en plus des AMAP et des jardins communautaires et partagés : leur essaimage peut-il représenter une menace pour les pouvoirs décisionnaires et les lobbies ?

Lorsque j’ai visité la ville de Totnes l’année dernière avec Rob Hopkins, il m’a prévenu : « Tu ne verras rien de spectaculaire, ce que nous faisons ici, c’est avant tout de reconnecter les gens localement, de faire société. » Les AMAP ou les jardins communautaires, avec aussi les mouvements comme les villes en transition, les monnaies locales, les ressourceries, le DiY, etc. participent à ces dynamiques. Toutefois, ces alternatives concrètes, bien que nécessaires, ne sont pas suffisantes et courent le risque de se faire rattraper par les lobbies s’ils ne sont pas actifs sur d’autres niveaux d’engagement. C’est ce que l’on peut observer par exemple avec la privatisation du vivant et la question de la réutilisation de ses propres semences. C’est pourquoi, avec la Décroissance, nous sommes présents et actifs dans ces alternatives concrètes. Nous soulignons leur importance tout autant que l’indéniable et intéressante dynamique autour d’elles, mais nous mettons aussi en avant la nécessité d’occuper les terrains de la résistance (par exemple contre les grands projets inutiles et imposés ou avec le mouvement Nuit Debout) et des contre-pouvoirs (faire pression sur les pouvoirs décisionnels pour orienter la loi, l’impôt, les investissements dans le sens d’une transformation radicale de la société). Il est important de souligner qu’il ne s’agit en aucun cas d’attendre des institutions ou des élus de faire à notre place, mais de permettre l’émergence, l’extension de ces initiatives, qui véhiculent un vrai pouvoir de transformation culturelle et sociétale.

Marijke de Goey, The Mermaid, 1999

Vous expliquez, avec des accents libertaires, que l’on est pris par le pouvoir sitôt qu’on le prend. C’est une question stratégique cruciale, au cœur des tensions qui traversent les traditions émancipatrices. Se constituer en parti, ce n’est donc pas viser la prise du pouvoir central, donc étatique ? À quoi bon, alors ?

Dans la continuité de la question précédente, nous souhaitons peser dans les débats politiques contre les lobbies, les intérêts économiques et oligarchiques, mais nous sommes conscients du risque que représente le pouvoir, et de ses enjeux. Nous faisons face ici à l’un de nos plus grands défis : nos sociétés sont centralisées et bureaucratiques. Nos démocraties sont limitées à leur outil représentatif, c’est-à-dire aux élections et au système des partis, sans même parler de la politique spectacle. Enfin, le rôle des élus n’est plus de mettre en place des politiques débattues et décidées collectivement, mais d’administrer un système dominé par l’économie, la finance. Face à un tel panorama, il semblerait cohérent de fuir ce système. Mais c’est le seul que nous avons ; et l’abandonner, c’est laisser dans les mains de l’oligarchie une force de frappe terrible (voir ce qui se passe par exemple avec l’évasion fiscale, les répressions policières, la fuite en avant militaire, ou encore l’état d’urgence). Avec le Parti pour la Décroissance (PPLD), nous avons d’abord décidé d’occuper le terrain des élections, ce que nous continuons à faire avec nos amis du Mouvement des objecteurs de croissance (MOC), « sans illusions, sans attendre ». Ce terrain participe à la visibilité de nos idées, de nos réflexions mais aussi de nos expérimentations. Mais il n’est pas neutre, c’est pourquoi nous souhaitons rester prudents. Ainsi le PPLD est dorénavant un collectif ouvert, loin de toute démarche centralisatrice ou d’une logique de pouvoir. « Nous sommes Parti-e-s pour la Décroissance », jeu de mots autour de « parti », propose des outils et des services pour celles et ceux qui souhaitent participer à la visibilité du mouvement, peser sur des débats et participer de manière non-électoraliste à des élections et ce, en coopération avec beaucoup d’autres collectifs ou mouvements, voire partis. À travers cette démarche, on tâtonne et on cherche un équilibre sur comment changer la société, avec un pied dans le système et l’autre à l’extérieur. C’est aussi un outil pour poser la question du politique autrement, sans leader ni Politburo, décentralisé, horizontal et divers.

Lors de la 4e conférence sur la Décroissance qui s’est tenue en Allemagne à l’automne 2014, de nombreuses nationalités étaient représentées. Les mouvements écologistes des pays dits du Sud abordent-ils de la même façon que vous la perspective décroissante ?

« À travers cette démarche, on tâtonne et on cherche un équilibre sur comment changer la société, avec un pied dans le système et l’autre à l’extérieur. »

La question des relations entre Nord et Sud est aussi une des grandes forces de la Décroissance, mouvement qui est né aussi de la critique du développement. Lors du lancement de la série de conférences de Leipzig à Budapest, entre la 4e et la 5e conférence internationale, je débattais avec la militante anti-extractiviste colombienne Lyda Fernanda : elle qualifia la notion de développement de « racisme ». Bien sûr, la notion de Décroissance telle que construite en France, puis un peu partout dans les pays occidentaux, n’a que peu de sens en Amérique latine, en Inde ou en Afrique, par exemple. Toutefois, et on le voit à travers la diversité des participants aussi bien à la conférence de Leipzig (74 nationalités) que dans les papiers soumis pour Budapest, la Décroissance, à travers sa critique radicale de l’impérialisme culturel que représentent le développement, le progrès, l’économiscisme, le consumérisme, etc., est un excellent pont vers d’autres mouvements complémentaires comme le « Buen vivir » en Amérique latine ou « Ubuntu » en Afrique du Sud. C’est là aussi la force de la Décroissance : repenser la société en profondeur, s’inspirer d’autres civilisations et mouvements à travers l’Histoire et le monde, mais aussi porter en elle cette ouverture vers de nouveaux possibles. Ainsi, je suis impressionné par l’abondance de papiers consacrés à comment le développement a tué les équilibres sociaux en Inde, à la question extractiviste en Amérique latine, ou encore à des travaux sur l’agro-écologie, aux circuits courts en Chine comme solution aux crises rencontrées. Très souvent, j’évoque une nouvelle Internationale autour de ces idées — mais décentralisée et diverse.

Il y a une dimension personnelle, voire psychologique, dans la décroissance telle que vous la concevez. Vous parlez même de lutte contre l’égo et de sagesse. Cela n’est pas sans évoquer le « développement personnel ». Nous vous soumettons un propos du philosophe communiste Slavoj Zizek : « Les gens ne sont plus capables de s’adapter au rythme du progrès technologique et des bouleversements sociaux qui l’accompagnent. Les choses vont trop vite. Le recours au taoïsme ou au bouddhisme offre une issue. […] Le « bouddhisme occidental » apparaît ainsi comme la manière la plus efficace de participer pleinement à la dynamique capitaliste tout en gardant l’apparence de la santé mentale. » Que cela vous inspire-t-il ?

Lors de mes premiers pas dans la Décroissance, j’étais très méfiant, voire critique, vis-à-vis du « développement personnel ». Je pensais que tout n’était que question d’analyse intellectuelle, rationnelle, et de solutions politiques voire techniques. Après une dizaine d’années d’expérience, je mesure la centralité du facteur humain dans la vie de nos mouvements, collectifs et alternatives. On parle souvent du « putain de facteur humain ». En effet, un modèle de société se fait par des humains, d’où l’importance de se changer soi-même pour être le changement que l’on souhaite. D’où l’importance aussi des modèles alternatifs d’enseignement où l’on doit mettre au cœur des choses le dialogue, l’écoute, la communication non-violente, d’autres équilibres entre l’intellect, le rationnel, le spirituel et le faire. Cette dizaine d’années d’expérience m’a en effet enseigné, non sans difficultés, une forme de sagesse : par exemple, je suis un passionné de l’art oratoire, outil tout aussi utile dans certaines situations que contre-productives dans d’autres. Il m’a fallu du temps pour mettre mon ego de côté et le comprendre, l’admettre… et le chemin reste long à parcourir. Ainsi, laisser parler et faire son chemin est plus efficace qu’un beau discours, même bien construit et porté avec charisme. Là aussi, tout est question d’équilibre entre le besoin de leaders, mais avec contre-pouvoirs, anti-pouvoirs… Par exemple, je trouve intéressant le rôle joué par l’économiste Frédéric Lordon à Nuit Debout lorsque celui-ci, leader incontesté et pertinent, décide de refuser des interviews en disant : « Non, j’en ai déjà trop fait et il ne faut pas tomber dans le piège de la personnalisation du mouvement. » Cela passe aussi bien par cela, que les leaders apprennent à laisser la place, et que les suiveurs les fassent descendre de leur piédestal sans pour autant déconsidérer leur apport. Il s’agit d’une réévaluation des choses dans une société dominée par l’expertocratie, la verticalité et la méritocratie.

Richard Serra, « Te Tuhirangi Contour » 1999/2001

En 1991, André Gorz déclarait que l’écologie n’était pas qu’un rapport nouveau à la nature, mais aussi à l’homme et aux autres — c’est « une nouvelle culture ». Comment interfère-t-elle sur les relations entre les individus ?

Je me permets d’ajouter que Gorz évoquait aussi la journée type de demain, faite d’activités manuelles mais aussi intellectuelles, de jeu, de convivialité et de spiritualité, sans oublier des temps d’oisiveté. Je crois que la Décroissance prône de nouvelles cultures, de nouveaux mondes où l’on met au cœur de nos sociétés une harmonie avec la nature (remettre l’homme dans la nature, sortir de l’anthropocène) mais aussi dans la société. C’est ce que nous prônons aussi bien avec nos réflexions sur la fin de l’emploi, sur le sens de nos besoins et de nos productions, sur la taille de nos sociétés, la mesure et le sens des limites, la relocalisation ouverte, la dotation inconditionnelle d’autonomie couplée à un revenu maximum acceptable, les low-tech, l’autonomie et la convivialité, la communication non-violente, la sortie du technoscientisme, ou encore la remise à sa place de l’économie. J’ai la chance de vivre au sein de collectifs à Budapest où nous expérimentons toutes ces désaliénations et essayons de nous réapproprier du sens à nos vies et activités. C’est un apprentissage émancipateur quotidien, pas tous les jours faciles… « Et c’est pas triste ! »

Une dernière question. Il y a quatre ans de cela, vous expliquiez, vous appuyant sur Marx, que les flux migratoires étaient le « bras armé du capitalisme » et de l’oligarchie, tout en dénonçant les politiques néocoloniales menées par l’Occident. La question migratoire est de plus en plus prégnante dans nos sociétés. Comment un décroissant y répond-il ?

« Le cynisme économique, on l’a entendu dans les déclarations inconsidérées d’Angela Merkel invitant 800 000 Syriens à venir en Allemagne. »

Il y a quatre ans, je ne pensais pas vivre un jour ce que nous avons vécu l’été dernier en Hongrie, avec l’arrivée de 200 000 personnes. Je ne pensais pas assister à une telle hypocrisie cynique, « droit de l’hommiste » et donneuse de leçons d’un côté, et un populisme opportuniste nauséabond de l’autre. Je ne pensais pas non plus vivre de tels moments humains, dans leur complexité entre exaspération, désespoir ou encore solidarité spontanée. Le cynisme économique, on l’a entendu dans les déclarations inconsidérées d’Angela Merkel invitant 800 000 Syriens à venir en Allemagne. C’est le bras armé dont elle a besoin, en le sélectionnant (les Syriens étant plutôt éduqués, avec de jeunes enfants scolarisables, contrairement aux Afghans par exemple), afin de faire tourner la machine capitaliste, productiviste et donc économique d’une Allemagne vieillissante. Les politiques néocoloniales, c’est ce qui a à la fois permis le consumérisme allemand en l’occurrence — mais pas que —, mais aussi créé ce chaos dans toute une région du monde dont les sous-sols sont riches en énergies fossiles. La boucle est bouclée quand, après l’exploitation des sous-sols, la déstabilisation politique — pour ne pas dire des guerres illégales et entretenues —, on récupère de la main d’œuvre… En plus de participer aux mouvements de solidarité, j’ai écrit plusieurs papiers sur ce sujet ces derniers mois et j’ai aussi participé à plusieurs conférences. Cette situation, devenue spectaculaire, comme les tragédies terroristes de ces derniers mois, sont des alertes face à une civilisation qui s’effondre. Elles doivent servir d’électrochocs pour se poser les bonnes questions. Plus que jamais, le choix est à faire entreDécroissance choisie ou barbarie !

Installation en photographie de bannière : Neil Dawson, « Horizons », 1999

Interview publiée dans la Revue Ballast : http://www.revue-ballast.fr/vincent-liegey/

NOTES

* Paul Ariès, à Ballast : « On a vu aussi se développer une décroissance de droite catholique, celle dont Vincent Cheynet, le patron du mensuel La Décroissance, est le meilleur symptôme. Cette décroissance de dame-patronnesse et de directeurs de conscience confond décroissance et austérité, elle vomit toute idée de revenu universel, elle défend la « valeur » travail, elle refuse la réduction du temps de travail, la gratuité des services publics, elle n’aime pas les Indignés, etc. Ce que cette décroissance bigote n’aime pas, surtout, c’est que les humains se soient émancipés de Dieu — c’est ce qu’ils nomment le fantasme de l’homme auto-construit… Cette décroissance bigote n’aime pas plus la publicité ou les grandes surfaces que nous mais, elle, elle était du côté de Sarkozy lors des émeutes dans les banlieues au nom de la défense de l’Ordre. Cette décroissance se veut non seulement une avant-garde éclairée destinée à apprendre au peuple à se passer de ce qu’il n’a pas, mais elle fait le sale boulot des puissants. »